橋本研究室では,映像の持つ高い没入感・臨場感に着目し,人が映像世界に入り込むVR(Virtual Reality: 仮想現実感)や,人の生活シーンの中に映像が入り込むAR(Augmented Reality: 拡張現実感)に関する研究を行っています.人(現実)と映像(仮想)を密に融合させることで,人とコンピュータの究極のインタフェース実現を目指します.

ARに関しては,映像投影に基づいた空間投影型AR(Spatial AR: SAR)技術に着目しています.プロジェクションマッピングという言葉は近年急速に広まりましたが,それをさらに発展させ,動いたり変形したりするモノに対しても映像を投影し,その見た目を変化させることで,あたかも映像が実体をもってそこに具現化したような効果を演出します.もちろん,実物体がベースになっているので,触ったり操作したりするインタラクションも可能です.また,実物体固有の存在感を引き継ぐことも可能です.投影対象は剛体物体に始まり,衣服のような非剛体や,さらには対象物体だけでなく,プロジェクタ自体をモバイル化してしまう研究にも取り組んでいます.また,SARだけでなく,空間立体像に関する研究も進めており,何もないところに立体的な映像を出現させる技術に関しても研究を行っています.

- 小林 大祐,小泉 諒,橋本 直己,“深度カメラを用いた実時間姿勢追跡に基づく動的な空間型ARの実現”,電子情報通信学会論文誌,Vol.J99-D,No.3,pp.264-272(2016).【学生論文特集秀逸論文】

- Ryo Koizumi, Daisuke Kobayashi, Naoki Hashimoto, “Acceleration of Dynamic Spatial Augmented Reality System,” Proc. of CyberWorlds2015, pp.50-53 (2015).【BestPaper Award】

- Naoki Hashimoto, Ryo Koizumi, Daisuke Kobayashi, "Dynamic Projection Mapping with a Single IR Camera," International Journal of Computer Games Technology, vol. 2017, Article ID 4936285, 10 pages (2017).

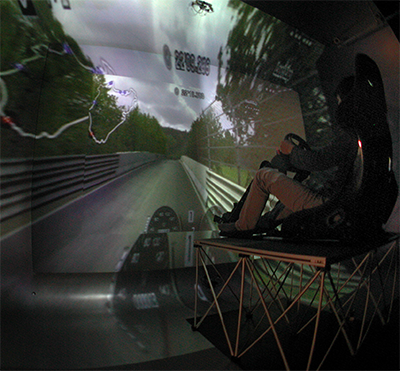

最近は,HMD(Head-Mounted Display)の低価格化による普及に伴い,VR=HMDという図式で認識されることが多くなりました.しかし,VRにおける視覚提示はHMDだけではありません.もう一つの,体に何も装着せずに映像世界に没入可能な“没入型ディスプレイ”に着目し,新たな映像との退治方法に関しての研究を進めています.没入型ディスプレイとは,簡単に言ってしまうと,大型スクリーンに投影された映像で,体験者を囲い込んでしまう方式です.映画館やテーマパークのそれを想像してもらうと分かり易いと思います。この没入型ディスプレイによって実現される没入感・臨場感に関して研究を進めると共に,大型になりがちな装置を,皆さんの生活するスペース内に実現するための技術についても研究を進めています.模様のついた壁面への映像投影技術である「輝度補正(光学的補正)」や,それに加えて歪みなどの影響を打ち消す「どこでもディスプレイ技術」についても深く取り組んでいます.

- Yuka Nakamura, Naoki Hashimoto, “Simple and Accurate Geometric Correction with Multiple Projectors,” Proc. of SIGGRAPH2017, Posters, No.86 (2017).

- Naoki Hashimoto, Koki Kosaka, “Continuous Photometric Compensation for Deformable Objects,” Proc. of SIGGRAPH2017, Posters, No.72 (2017).

- 後藤 貴光,河阪 幸機,野中 敬介,内藤 整,橋本 直己,“ProCamシステムを用いたカメラ視点に依存しない光学的補正”,映像情報メディア学会技術報告,Vol.40,No.5,ME2016-1,pp.1-4(2016).【優秀発表賞】

AR・VR技術を用いた応用研究にも力を入れています.例えば,AR技術を応用した医療支援システムは,外科手術において医師をアシストする有望な技術として期待されています.また,舞台演劇集団HATとのコラボレーションにより,プロジェクションマッピング技術を舞台演出として実践利用しています.その他,企業などとの共同プロジェクトを通して,研究室で生まれた技術を,広く世の中に普及させることに努めています.

過去の研究事例は以下から参照してください.

■ 2015年度 研究成果一覧

■ 2014年度 研究成果一覧

■ 2013年度 研究成果一覧

■ 2012年度 研究成果一覧

■ 2011年度 研究成果一覧

■ 2010年度 研究成果一覧

■ 2009年度 研究成果一覧

■ 2008年度 研究成果一覧

■ 2007年度以前の研究成果一覧